大隅隼人は京都府京田辺市

- tootake

- 2024年5月4日

- 読了時間: 3分

更新日:2024年5月5日

第307話~隼人族4

大隅隼人は、後世、大隅郡(大隅半島北部、特に大隅郷(現在の志布志市から曽於市大隅町)と呼ばれる地域に居住した隼人です。日本書紀682年(天武天皇11年)条に記事があります。しかし、大隅(おおすみ)は、元々は近畿しかも、私が邪馬台国とする地域にある地名です。

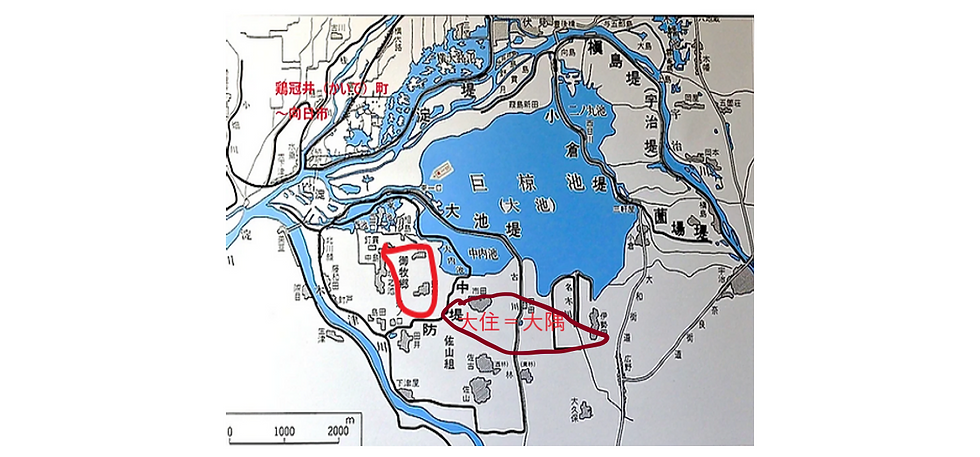

大住(おおすみ)は、京都府京田辺市です。中世には「隼人荘」と呼ばれていました。

京田辺市は、枚方市の楠葉、宇治市、男山市に近く、ウツシコオ(内色許男命)の内里です。かつてあった巨椋池の隣接地です。邪馬台国の時代にはこの辺りは、内(うち)=宇治(うじ)=菟道とされていた地域です。山城国(京都府)南部は、反逆者とされる武埴安彦命(タケハニヤス)の拠点地です。邪馬台国は巨椋池

日向隼人は、日向国の隼人ですが、続日本紀710年(和銅3年)条に1度だけ記述される用例で、大隅隼人と同義とのことです。日向は大阪府守口市のことです。守口市から、四条畷市、枚方市、交野市、京田辺辺りが邪馬台国であったということです。日向は大阪府守口市 、寝屋川の寝屋とは?、四條畷と馬匹文化

8世紀初め朝廷により、他地域から南九州への集団移住が行われたという記録があります。現在の鹿児島県一帯への移住民は当地の総人口の7分の1に相当する9千人前後と推定されています。記紀の作者たちは、何が何でも日向を九州としたかったようです。

第304話:隼人族は呉の勝 では、隼人族は呉の勝であるとしました。つまりウガヤフキアエズ(素戔嗚)の一族です。第305話:隼人族は疑似民族集団 では、隼人族というのは疑似民族集団であるとしました。第306話:阿多隼人(薩摩隼人)では隼人族は反逆者であるとしました。このブログでは、出雲は反逆者の意味である言い続けてきました

大和朝廷は、出雲に出雲大社(杵築大社)を作り、薩摩には住民を移住させ隼人族としたのです。

では、誰が何のためにこんなことをしたのでしょうか。

大宝の律令の撰定が完成したのが701年。この時期に藤原不比等らに禄を賜うとされ、日本が律令国がとして成立します。720年2月に隼人の反乱があったとされています。その年の5月に日本書紀が完成し、8月に- 藤原不比等が没しています。

私は、ずっとこのブログでは三島・御牧国を放棄し、樟葉を糞葉などと罵ったのは、邪馬台国に疫病が流行ったせいだとしてきました。しかし、それだけではなく、日本を律令国として成立させるためには、大和朝廷の一族が呉の勝だったり周の太王の末裔であったりしては外国(中国・朝鮮)に対して格好が悪いし、それを理由に攻め込まれるかもしれません。

素戔嗚、ウツシコオ、ウツシコメ(卑弥呼)が日本以外の国から来た証拠(文献資料)を徹底的に改変したのが日本書記です。

{参考文献} ウイキペディア 隼人 - Wikipedia

※このブログは、御牧国(ミマキ国)が邪馬台国であるという前提の上で書いています。

・ミマキ国は、茨木、高槻、枚方、交野です。

・今までのところ矛盾なくここまて書き続けています。矛盾している箇所があれば、その矛盾点をヒントとして次の記事としています。

※これまでの記事はこちらです。

八幡の名は、貞観二年(八六〇)宇佐うさ(現大分県宇佐市)より男山に勧請された石清水いわしみず八幡宮の祭神とされる応神天皇の称、「広幡の八幡の大神」に由来する。「男山考古録」には、「当地名は古の儘にヤハタと云り、或説にハチマムと字音もて称へつる始ハ、八幡太郎義家朝臣より始れりと云り、是も捨かたきいひ事也、こは神号を憚らせて、字音のままを云り」とある。天慶五年(九四二)四月二七日、平将門・藤原純友追討の報賽として始められた石清水臨時祭の歌に、

<資料は省略されています>

とある(臨放記)。「ヤハタ」は、正応五年(一二九二)一二月一四日付の楠葉住人室屋若怠状案(「宮寺見聞私記」所引)に「かうしの事、くすはより、これよりのち、やワたへうり候事、ゆめゆめ候ましく候、のちのためにしやうくたんのことし」とあるように「やワた」となる。

また永禄六年(一五六三)四月二二日付の室町幕府奉行人連署奉書(「石清水八幡宮史」所引)には「当坊領八幡内今橋々賃并円満寺山等事」とあるが、天正一七年(一五八九)一一月二〇日付秀吉朱印状(同書)に「八幡庄内百四十石令寄附畢、全可被寺納候也」とあって、初めて荘名としてあげられている。この場合の読みは、同じく天正一七年の孝蔵主消息(同書)に「まつまつやわたの御事、北政所さまたのみまゐらせ候て、若きみさまの御きとうに御ようしや候へと申上候へハ」とあるところから、すでに現在と同じく「やわた」であった。

〔原始〕

弥生遺跡は男山丘陵に多く、北に銅鐸出土で有名な式部谷しきぶだに遺跡と、南の美濃山みのやまに石錐などを出土する井いの元もと(金右衛門垣内)遺跡・井の元南遺跡があり、その間の中なかノ山やま・幣原しではら・南山みなみやまにも分布する。

信貴は磯城 鴨王

奈良村とともに久世郡那羅なら郷(和名抄)に属した。

京都府:八幡市

上奈良村

御園神社

[現在地名]八幡市上奈良御園

上奈良かみならの東端にあって、祭神は天児屋根あめのこやね命・武甕槌たけみかづち命・経津主ふつぬし命。旧村社。草創については不詳だが、「京都府地誌」は「双栗社トモ云、三代実録云貞観元年正月二十七日奉授正六位上双栗神無位小社神並従五位下、(中略)創建年月不詳或云後醍醐天皇御宇ニ係ル」と記し、「綴喜郡誌」は「桓武天皇延暦六丁卯年天皇河内国成(交カ)野行幸之刻此里を御通幸、祝鷹御遊猟あり、時に神託に依り同年冬十月使大納言藤原継縄那羅荘御園の地に宮殿造営、春日四座の内三柱を斎き祀らしめ玉ふ、仍御園神社と称す」とする。

<邪馬台国の新常識>

ウガヤフキアエズのミコト

邪馬台国の誕生

徐福伝説と「呉の勝」

日向は大阪府守口市

櫛名田比売2~八雲は守口市

ウツシコオの名前についての弁明

多氏と長脛彦

饒速日と長脛彦

<河川は古代の高速道路>

市寸島比売は厳島!~広島・三島 )

真舌媛は、宗像三女神!~三島(茨木市)

全ての道は三島に通じる。

<欠史八代の天皇の正体>

素戔嗚(スサノオ)は、孝霊天皇

丹・朱を求めた天皇たち

<大彦>

大国主は、大彦

大彦

大彦は、高倉下~新潟県西蒲原郡弥彦村

大彦の北陸道遠征

大彦~メスリ山古墳: 桜井市

大彦は、綏靖天皇~タケハニヤスの乱4

大国主は、大彦 ~出雲は三島

<卑弥呼>

卑弥呼は名草トベ~和歌山市

卑弥呼は萬幡豊秋津師比売

<ウツシコオ(内色許男命)=大綜麻杵(オオヘソキ)>

ウツシコオは難升米ではなかった?

ウツシコオは魏志倭人伝に登場する難升米

八咫烏の真実~ウツシコオ陰謀の始まり

<饒速日>

饒速日は大阪府茨木市出身

星の降る町~速玉は饒速日

伊都国 一大率は五十猛(饒速日)

孝元天皇は五十猛!~椿井大塚山古墳

五十猛の九州征圧

神功皇后と五十猛

饒速日が死んだ!~ウツシコオの陰謀

孝元天皇と家族たち

饒速日はスサノオの子

<タケハニヤスの乱>

:タケハニヤスの乱1

:タケハニヤスの乱2 ~阿太(奈良県五條市)

:タケハニヤスの乱3 ~小人国

:タケハニヤスの乱4~大彦は、綏靖天皇

:タケハニヤスの乱最終章